건강이야기

- 파일이 없습니다.

- 등록일 2025-02-14

만성 관상동맥 증후군 chronic coronary syndromes (CCS) 이란?

전통적으로 관상동맥질환은 관상동맥에 동맥경화성 플라크가 축적되는 것을 특징으로 하는 병리학적 과정에 의해 생기는 질환을 말하며, 이러한 관상 동맥의 폐쇄나 협착에 의해 심장 근육에 충분한 혈액 공급이 이루어지지 않아 가슴의 통증이 유발되는 질병을 협심증이라고 정의했습니다. 이중에서도 일시적 심근 허혈로 인해 흉통이 발생하는 임상 증후군으로 흉통이 발생한 후에 쉬면 호전되는 상태를 안정형 협심증이라고 정의했었습니다.

하지만 최근에는 확장된 병태생리학적 과정을 바탕으로 안정형 협심증 대신 만성 관상동맥 증후군 chronic coronary syndromes (CCS) 이라는 용어를 사용하기 시작했는데, 이는 관상동맥의 만성 질환 또는 미세 순환과 관련된 구조적 • 기능적 변화로 인해 발생하는 다양한 임상 증상 또는 증후군을 포괄하는 개념입니다. 위과 같은 개념의 확장에 따라 전통적으로 협심증 증상과 협심증을 시사하는 검사 결과가 있는 환자 외에도 1. 좌심실 수축기 기능 장애가 있으면서 관상동맥질환 및 허혈성 심근병증이 확인된 사람들과 2. 협심증 증상은 없지만 건강 검진을 위해 시행한 stress 검사나 관상동맥 CT 혈관조영술 (CT coronary angiography, CCTA) 에서 관상동맥질환이 확인된 환자들을 포함합니다.

위와 같이 병태생리학에 따른 개념의 확장에 따라 원인이 되는 심근 허혈의 메커니즘 또한 확장되었는데, 대혈관 수준에서는 고정된 협착뿐만 아니라 식별 가능한 내강 협착이 없는 미만성 죽상경화성 병변, 심근교, 관상동맥류와 같은 선천성 동맥 이상, 그리고 혈관 경련이 일시적인 허혈을 유발할 수 있는 요인으로 고려됩니다. 여기에 더하여 관상동맥 미세혈관 기능 장애 (coronary microvascular dysfunction, CMD) 가 미세혈관 수준에서의 요인으로 점점 더 많이 인식되고 있으며, 이러한 기능적 및 구조적 미세순환 이상은 대형 또는 중형 관상동맥의 비폐쇄성 질환에서도 협심증 및 허혈을 유발할 수 있습니다. (angina with non-obstructive coronary arteries, ANOCA) 마지막으로, 빈혈, 빈맥, 혈압 변화, 심근 비대, 섬유화와 같은 전신 또는 체외 질환이 비급성 심근 허혈의 복잡한 병태생리에 기여할 수 있습니다. 마지막으로 이러한 요인들은 관상동맥의 흐름과 저항을 조절하는 세동맥을 포함한 관상동맥 전체에서 내피 기능 장애와 비정상적인 혈관 운동을 촉진하고, 심근 모세혈관에 악영향을 미쳐 혈관의 수축을 일으킬 수도 있습니다.

만성 관상동맥 증후군의 임상 양상

만성 관상동맥 증후군 환자는 주로 가슴 통증을 호소하며 외래에 오게 되는데, 전통적으로 가슴 통증은 통증의 위치와 악화 및 완화 요인에 따라 전형적 흉통, 비전형적 흉통 및 비혈관/비심장성 흉통으로 분류되어 왔습니다.

1. 전형적인 양상과 지속시간을 보이는 가슴뼈 아래 불편감 2. 운동이나 정서적 스트레스에 의해 유발 3. 휴식 또는 니트로글리세린에 의해 완화되는 세 가지 특성을 모두 충족하는 통증은 폐쇄성 관상동맥질환으로 인한 허혈을 시사하는 바가 크지만, 미세혈관 기능 장애와 혈관 경련으로 인해 증상이 나타날 때에는 이러한 특성이 모두 나타나는 경우가 드뭅니다.

만성 관상동맥 증후군이 의심되는 환자의 10%에서 25% 만이 고전적인 악화 및 완화 요인 을 동반하며, 57%에서 78%는 협심증의 특징이 덜한 증상을, 10%에서 15%는 가슴 통증 대신 운동 시 호흡곤란 증상을 보입니다. 따라서 협심증 증상을 설명하는 이러한 분류는 더 이상 만성 관상동맥 증후군의 현재 개념과 일치하지 않으므로 환자 각각의 증상에 대한 자세한 설명을 듣는 것은 중요합니다.

통증이 가슴뼈 아래 앞쪽 가슴 - 주로 명치 부위 근처 - 의 묵직함, 압박감, 쥐어짜거나 조이는 느낌, 숨막히는 느낌으로 있을 때, 어깨와 양팔, 특히 팔과 손의 안쪽으로 통증이 뻗쳐 나갈 때 (견갑골 사이, 목, 턱, 치아, 상복부에서 시작되거나 이곳으로 통증이 뻗칠 수도 있습니다.), 운동이나 정신적 스트레스에 의해 5~10분 내로 발생할 때, 쉬거나 니트로글리세린 (nitroglycerin, NTG) 투여에 의해 1~5분 이내 증상이 사라질 때 만성 관상동맥 증후군을 강하게 의심해 볼 수 있습니다.

25~40세의 젊은층이나 75세 이상의 노년층, 당뇨병 환자, 여성에서는 증상이 비전형적으로 잘 나타나게 되는데, 주로 휴식 중 나타나며 상복부 통증, 소화 불량, 찌르는 듯한 통증, 늑막통, 호흡 곤란 등으로 나타날 수 있습니다. 특히 자율신경병증이 있는 당뇨병 환자나 활동의 거의 없는 노인 환자에게는 증상이 아예 나타나지 않을 수도 있기 때문에 평가에 주의가 필요합니다.

만성 관상동맥 증후군의 진단적 접근

만성 관상동맥 증후군의 진단에 있어서 가장 중요한 첫번째 과정은 환자의 증상을 평가하여 비심장성 원인을 감별하고 급성 관상동맥 증후군 (acute coronary syndrome, ACS) 을 배제하는 것입니다. 위험 요인 평가를 위한 기본 혈액 검사와 함께 12-유도 심전도가 흉통을 호소하는 모든 환자에서 시행되어야 합니다.

기본 검사 외에도 다양한 검사들이 만성 관상동맥 증후군의 진단을 위해 시행됩니다.

1. 심장 초음파 검사

안정 시 경흉부 심초음파 (resting transthoracic echocardiogram, TTE) 는 다음을 평가하기 위해 권장됩니다.

· 좌심실 박출률 (LVEF), 심장 용적 (volumes), 이완기 기능 (diastolic function) 측정

· 국소 벽운동 이상 (regional wall motion abnormalities) 확인

· 비관상동맥 심장질환 (예 : 심근비대, 심근병증, 판막질환, 심낭삼출) 감별

· 우심실 기능 (right ventricular function) 및 수축기 폐동맥압 (systolic pulmonary artery pressure) 평가

· 위험 분류를 정밀화하고 치료 방침을 결정

만성 관상동맥 증후군 환자는 좌심실 박출률이 보존된 경우가 많습니다. 그러나 좌심실 기능 저하 및 국소 벽운동 이상이 있으면 허혈성 심근 손상의 가능성이 높아집니다. 또한, 이미 심근경색을 경험한 환자에서는 관상동맥 해부학적 관류 영역에 따른 특징적인 좌심실 기능 장애 패턴이 나타날 수 있습니다.

2. 운동부하 심전도 (Exercise ECG)

운동부하 심전도 (Exercise ECG) 는 운동 내성 (exercise tolerance), 증상, 부정맥, 혈압 반응(BP response), 이벤트 위험 (event risk) 평가를 위해 시행될 수 있습니다.

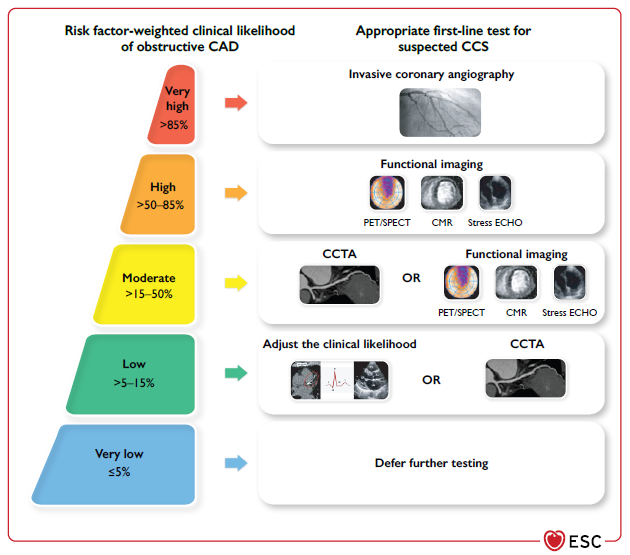

주로 폐색성 관상동맥질환의 가능성이 낮은 (5~15%) 환자에서 추가 검사가 필요하지 않은 환자를 식별하거나 비침습적 영상 검사가 불가능할 경우 운동부하 심전도를 고려하게 되지만 관상동맥 컴퓨터 단층촬영 또는 기능적 영상 검사 (예: 심장 초음파, CMR, SPECT) 가 가능할 경우, 좌각 차단이 있는 경우, 디곡신(digitalis) 치료 중인 경우에는 권장되지 않습니다.

3. 관상동맥 CT 혈관조영술 (CT coronary angiography, CCTA)

관상동맥 CT 혈관조영술 (CT coronary angiography, CCTA) 은 만성 관상동맥 증후군이 의심되며 검사 전 폐색성 관상동맥질환 가능성이 낮거나 중등도 (5~50%) 인 환자에서 질환의 진단 및 주요 심혈관 사건 (MACE) 위험을 평가하기 위해 권장되며, 비침습적 검사가 진단적으로 유용하지 않은 경우 진단을 정밀화 할 수 있습니다. 다만 심한 신부전 (eGFR <30 mL/min/1.73m²) 이 있거나 비보상성 심부전 (decompensated heart failure) 이 있는 경우, 광범위한 관상동맥 석회화가 있는 경우, 심박수가 빠르고 불규칙한 경우, 숨참기 명령을 수행할 수 없는 경우, 중증 비만을 비롯하여 영상의 품질 확보가 어려울 경우에는 권장되지 않습니다.

4. 기능적 영상 검사 (Functional Imaging)

만성 관상동맥 증후군이 의심되며, 검사 전 폐색성 관상동맥질환 가능성이 중등도 또는 높음 (15~85%) 인 환자에서 스트레스 심초음파 검사 (Stress Echocardiography, Stress Echo), 심근관류 스캔 (핵의학 검사, Myocardial Perfusion Imaging, MPI / SPECT / PET), 그리고 심장 자기공명영상 (Cardiac Magnetic Resonance Imaging, CMR) 을 비롯한 기능적 영상 검사 (Functional Imaging) 는 심근 허혈 및 반흔을 진단하고 정량화 하며 주요 심혈관 사건 (MACE) 위험을 평가하기 위해 권장됩니다.

5. 침습적 관상동맥 조영술 (Invasive Coronary Angiography, ICA)

관상동맥 압력 평가 (FFR) 가 가능한 침습적 관상동맥 조영술 (Invasive Coronary Angiography, ICA) 은 폐색성 관상동맥질환의 매우 높은 가능성 (> 85%) 이 있는 환자에게 필요합니다. 특히 항-협심증 치료에 반응하지 않는 중증 증상이 있는 환자나, 저강도의 운동 시 나타나는 전형적인 협심증이나 호흡곤란 또는 광범위한 폐색성 관상동맥질환을 시사하는 좌심실 기능 이상이 있는 환자에게 적합합니다.

또한 비침습적 검사에서 높은 사건 발생 위험을 시사할 경우에도 침습적 관상동맥 조영술이 필요한데, 예를 들어 CCTA 에서 좌주간동맥 (LM) 50% 이상 협착, 근위 LAD 70% 이상 협착이 있거나 단일 또는 이혈관 CAD, 3혈관 CAD 의 근위부 70% 이상 협착이 나타날 때, 또는 스트레스 검사에서 중등도~중증의 유도성 허혈이 확인될 때, 또는 증상이 폐색성 관상동맥질환을 강하게 시사하는 경우입니다.

위의 모든 경우에서 침습적 관상동맥 조영술 및 관상동맥 압력 평가는 추가적인 위험 분류와 재관류 치료 접근 방법 결정을 위해 시행됩니다. 이에 더하여 불확실한 비침습적 검사 결과가 있는 환자에서 폐색성 CAD 진단을 확정하거나 배제하기 위해서도 검사가 필요할 수 있습니다. 관상동맥 협착의 해부학적 심각도와 혈역학적 심각도 간의 불일치가 빈번하게 발생하기 때문에, 관상동맥 압력 평가는 침습적 관상동맥 조영술을 보완하여 임상적 의사 결정을 내리는 데 중요한 역할을 해야 합니다.

만성 관상동맥 증후군의 치료

만성 관상동맥 증후군의 치료는 증상의 조절, 심근 경색이나 돌연사의 예방, 관상 동맥 위험인자의 관리가 중요합니다. 증상의 조절과 심근 경색의 예방을 위해서는 적절한 약물 치료가 필요합니다. 관리가 필요한 관상 동맥 위험인자로는 고혈압, 당뇨병, 고지혈증, 흡연, 비만, 심장 질환의 가족력 등이 있습니다. 따라서 적정 혈압 및 혈당 관리가 필수적이고, 흡연자의 경우 반드시 금연해야 하며, 식이 및 운동 요법을 통해 체중을 관리하고 적정 콜레스테롤 수치를 유지해야 합니다.

생활 습관 개선으로 조절되지 않는 고혈압 및 당뇨병이 있을 경우 반드시 약물 요법으로 적정 혈압 및 혈당을 유지해야 하며, 고지혈증의 관리를 위해 콜레스테롤 저하 약물을 복용해야 합니다.

위와 같은 보존적 치료에 반응하지 않는 경우, 관상 동맥의 좁아진 부위를 풍선으로 넓히는 풍선 확장술이나 스텐트를 삽입하여 넓히는 스텐트 삽입술 (관상 동맥 중재술)이 시행됩니다. 병변이 너무 심하여 관상 동맥 중재술이 어려운 경우 관상 동맥의 좁아진 부위를 우회하여 대동맥과 관상 동맥을 이어주는 관상 동맥 우회술이 시행됩니다.

이대목동병원 순환기내과 소개

Banner Title

Banner Title